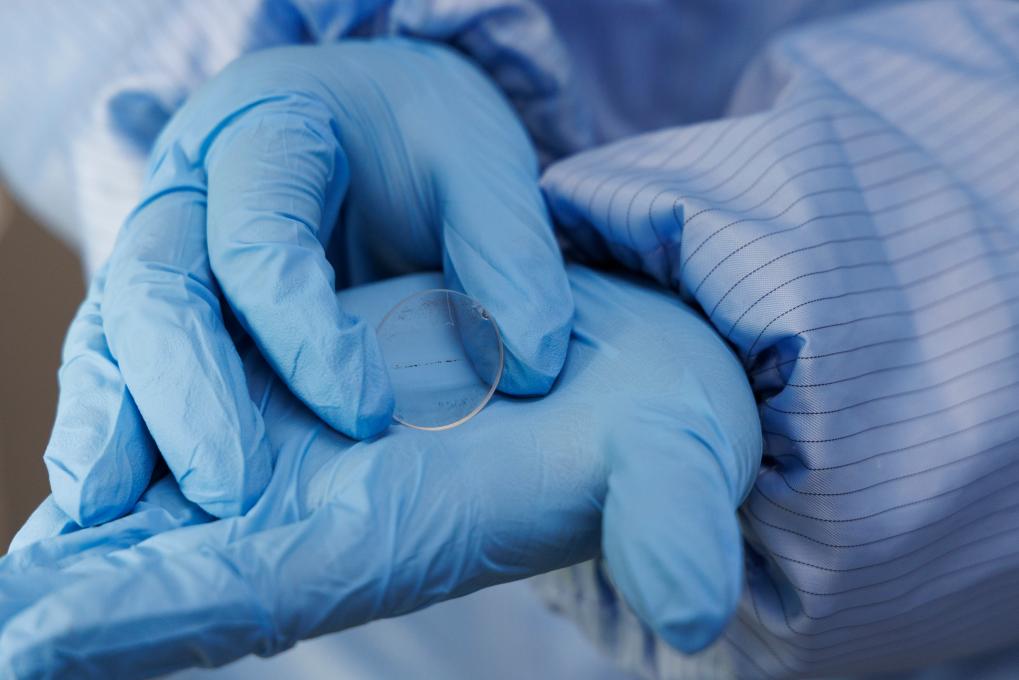

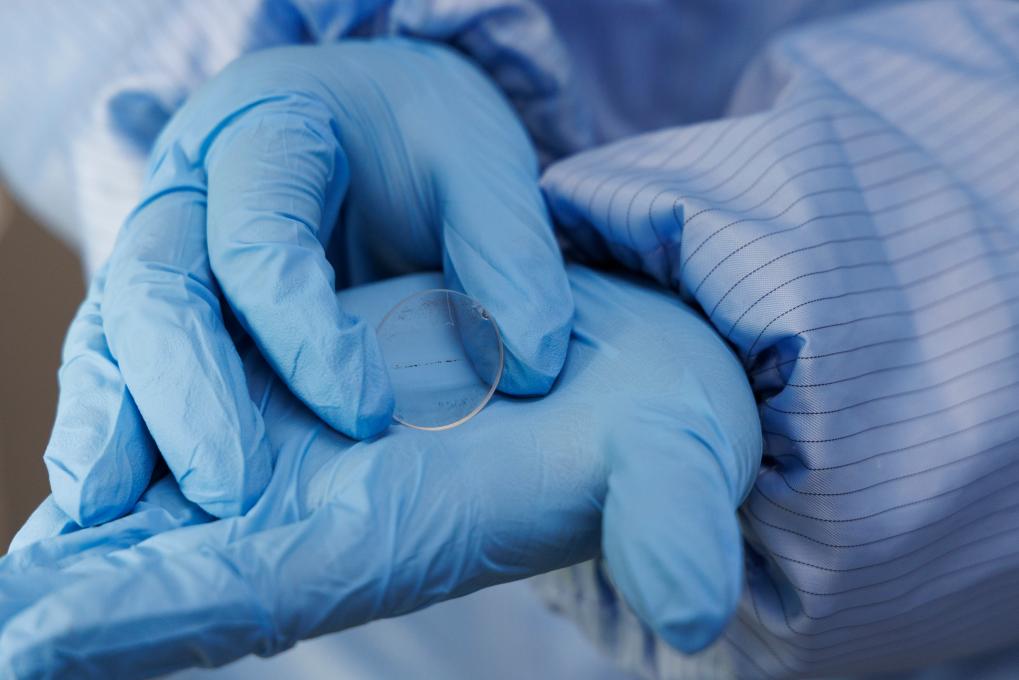

11月24日,记者从中国科学院地质与地球物理研究所获悉,该院研究团队以嫦娥六号月壤样品为基础,系统阐明了月球背面月壤粘度增大的物理机制,从粒子力学角度全面解释了嫦娥六号月壤粘度的科学奥秘。相关研究成果在线发表在国际学术期刊《自然天文学》上。研究团队通过固定漏斗实验和滚筒实验,精确测量了嫦娥六号月壤的休止角,这是反映颗粒流动性的重要指标。实验结果表明,嫦娥六号月壤的休止角明显大于附近月壤样品a,其流动特性与地球粘性土相似。。 “一般来说,颗粒越细,形状越接近球体。嫦娥六号的月壤更细,但形状也更复杂。”齐胜文说。研究人员认为,这可能与样本中脆性长石矿物含量较高(约占32.6%)以及最强的太空侵蚀发生在月球背面有关。嫦娥六号的月壤具有细颗粒和凹凸不平的特点,这增加了摩擦力、范德华力和静电力的贡献,从而导致更高的休止角和更高的粘度特性。该研究首次从粒子力学角度系统解释了月壤独特的絮凝行为,解开了嫦娥六号探月任务土壤粘度之谜,为未来探月任务提供了重要的科学基础。随着我国深空探测步伐不断加快e、这些研究成果将为月球基地建设和月表资源开发利用提供重要理论基础,助力我国月球科学研究和资源利用领域实现新突破。 (记者胡哲)2025年4月8日,在中国科学院地质与地球物理研究所,科研人员展示即将进行实验测试的月球样本。新华社记者 金丽万 供图

11月24日,记者从中国科学院地质与地球物理研究所获悉,该院研究团队以嫦娥六号月壤样品为基础,系统阐明了月球背面月壤粘度增大的物理机制,从粒子力学角度全面解释了嫦娥六号月壤粘度的科学奥秘。相关研究成果在线发表在国际学术期刊《自然天文学》上。研究团队通过固定漏斗实验和滚筒实验,精确测量了嫦娥六号月壤的休止角,这是反映颗粒流动性的重要指标。实验结果表明,嫦娥六号月壤的休止角明显大于附近月壤样品a,其流动特性与地球粘性土相似。。 “一般来说,颗粒越细,形状越接近球体。嫦娥六号的月壤更细,但形状也更复杂。”齐胜文说。研究人员认为,这可能与样本中脆性长石矿物含量较高(约占32.6%)以及最强的太空侵蚀发生在月球背面有关。嫦娥六号的月壤具有细颗粒和凹凸不平的特点,这增加了摩擦力、范德华力和静电力的贡献,从而导致更高的休止角和更高的粘度特性。该研究首次从粒子力学角度系统解释了月壤独特的絮凝行为,解开了嫦娥六号探月任务土壤粘度之谜,为未来探月任务提供了重要的科学基础。随着我国深空探测步伐不断加快e、这些研究成果将为月球基地建设和月表资源开发利用提供重要理论基础,助力我国月球科学研究和资源利用领域实现新突破。 (记者胡哲)2025年4月8日,在中国科学院地质与地球物理研究所,科研人员展示即将进行实验测试的月球样本。新华社记者 金丽万 供图

(编辑:胡锋)